« L’homme est supérieur aux animaux non pas parce qu’il a la capacité de les torturer, mais parce qu’il est capable d’éprouver de la compassion pour eux ; et l’homme éprouve de la compassion pour les animaux parce qu’il sent que le même principe qui habite en l’homme habite en eux ».

Lev Tolstoj, “Pensées de sages”

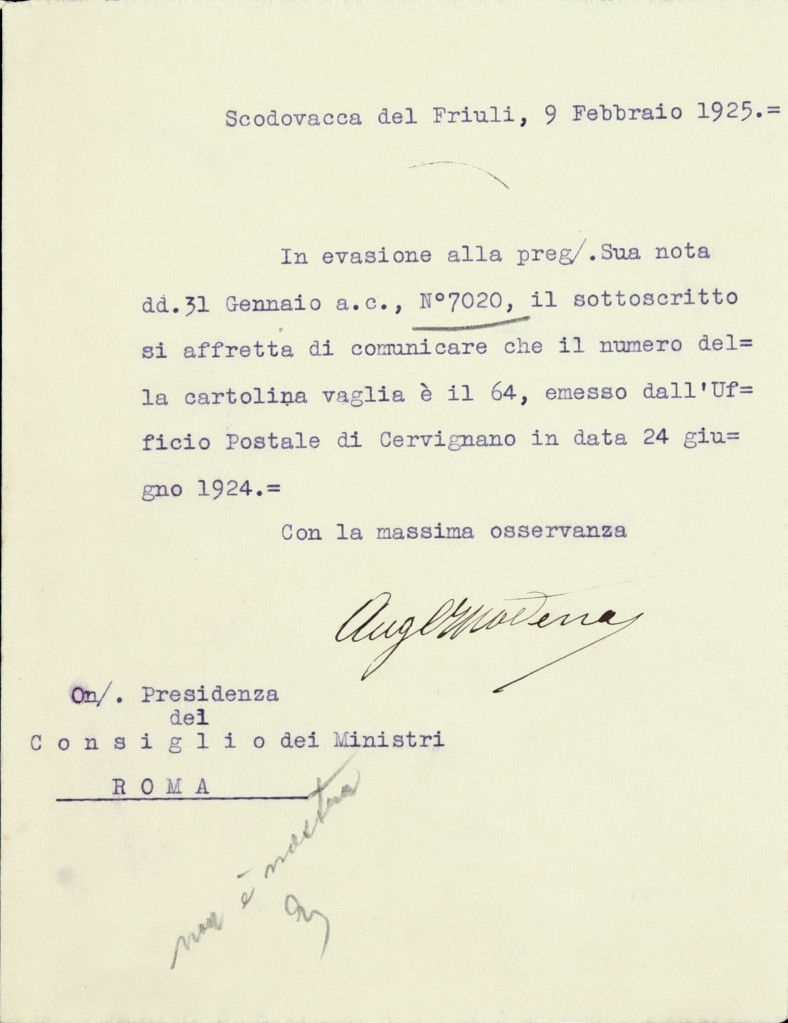

Une photo a fait le tour du web montrant un petit chien s’approchant et consolant le jeune homme qui est en train de représenter la Passion de Jésus, lors de la théâtralisation du chemin de croix. La photo a été prise au Guatemala et relayée sur le web également en Italie, suscitant des commentaires admiratifs de la part des internautes, qui remarquent la principale qualité dont l’animal a fait preuve à cette occasion : l’empathie.

Les animaux sont souvent entrés dans les représentations païennes et chrétiennes. Dans le premier cas, on les retrouve par exemple dans les fresques égyptiennes, ou dans les scènes domestiques et guerrières des Grecs et des Romains, ou encore, ils sont le symbole de l’identité d’un peuple : le loup pour les Irpiniens, le sanglier pour les Samnites, le pic pour les Picènes, c’est-à-dire les anciens peuples italiques. Il s’agit d’animaux totémiques, c’est-à-dire identifiant le clan : l’ancêtre ou l’esprit qui guide. Parmi ces derniers, citons par exemple le loup apprivoisé par saint François (bien que des études récentes indiquent qu’il s’agissait en fait d’un brigand), ou le miracle de la mule agenouillée devant saint Antoine bénissant l’hostie.

Des philosophes comme Héraclite et Platon utilisent les animaux – en particulier le cheval – pour expliquer les vérités suprasensibles. Cependant, la philosophie n’a presque jamais été unanime quant à la considération du monde animal comme porteur de sa propre sensibilité, ni digne d’être reconnu comme détenteur de droits, au premier rang desquels celui de la vie. Même la théologie chrétienne, oubliant les nombreuses voix du passé qui s’étaient exprimées en faveur des droits des animaux, a exprimé sa propre vision hiérarchique et anthropocentrique de l’univers.

En fait, la philosophie a exprimé sur cette question des positions différentes et contrastées, et ce dès l’Antiquité.

Aristote, le grand spécialiste des phénomènes naturels et du monde animal, plaide d’une part pour une sorte de continuité entre les espèces, y compris les animaux et l’homme, mais réaffirme d’autre part sa vision anthropocentrique, que fera sienne plus tard également saint Thomas d’Aquin.

Le Stagirite, en effet, écrit dans la Politique :

Il faut croire que les plantes sont faites pour les animaux et les animaux pour l’homme, ceux qui sont domestiqués pour qu’il les utilise et s’en nourrisse, ceux qui sont sauvages, sinon tous, du moins la plupart, pour qu’il s’en nourrisse et s’en serve pour ses autres besoins, pour qu’il en tire des vêtements et d’autres objets[1].

Comme on l’a vu, Thomas d’Aquin, au Moyen Âge, reprenant Aristote, place l’homme au sommet de l’échelle de la création et lui attribue une âme rationnelle immortelle. Au contraire, selon lui, les animaux ne sont dotés que de l’âme sensorielle, destinée à périr avec le corps. C’est pourquoi, dans la Somme théologique, il peut affirmer que l’homme ne commet pas de péché en tuant des animaux et que “dans la hiérarchie des êtres, les moins parfaits sont faits pour les plus parfaits”[2]. En outre, pour saint Thomas, les animaux sont dominés par l’instinct et n’ont pas de sens moral ; par conséquent, le comportement de l’homme à leur égard n’est pas pertinent.

C’est plutôt Théophraste, le plus célèbre disciple d’Aristote, qui, s’inspirant des travaux zoologiques de son maître, plaide en faveur d’une affinité substantielle entre l’homme et l’animal, tant sur le plan physique que psychique, la structure de l’un et de l’autre étant la même. La pitié envers les animaux est clairement exprimée par Théophraste :

Si quelqu’un soutenait que, à l’instar des fruits de la terre, Dieu nous a aussi donné des animaux pour notre usage, je lui répondrais qu’en sacrifiant des êtres vivants, on commet une injustice à leur égard, car on les prive de leur vie[3].

Parmi les penseurs stoïciens qui se sont exprimés sur les droits ou non des animaux, on cite Chrysippe, Celse ou encore le poète Lucrèce.

Chrysippe, admiré et cité par Cicéron, affirmait que les animaux existent « pour servir les besoins de l’homme ». Au contraire, Celse a non seulement nié que l’univers ait été créé pour l’homme, mais il a également nié de manière plus convaincante le caractère unique de l’homme[4].Pour ce faire, il donne l’exemple des fourmis et des abeilles. Les premières communiquent entre elles et vénèrent les morts. Les secondes ont une reine accompagnée de serviteurs, font la guerre, remportent des victoires, ont le sens du travail et construisent des villes et des banlieues. Le philosophe grec attribue même la religiosité et la connaissance de Dieu aux oiseaux et aux éléphants.

Lucrèce et, plus tôt encore, Plutarque, attribuent pour leur part aux animaux des qualités qu’ils partagent avec les humains – percevoir, sentir, désirer, et même souffrir pour Lucrèce[5].

Les deux auteurs s’opposent fermement à la mise à mort d’animaux pour satisfaire le palais humain et s’attardent tous deux sur la brutalité de l’homme, qui inflige douleur et souffrance à des êtres sans défense[6].

Plus tard, entre le IIIe et le IVe siècle après JC, le philosophe et théologien Porphyre réaffirme qu’il est faux que Dieu ait créé les animaux pour l’homme et vante la conduite de Pythagore, qui pratiquait le végétarisme et s’éloignait le plus possible des chasseurs et des bouchers[7]. Porphyre, d’ailleurs, dans son ouvrage De abstinentia, passe en revue toute une série de peuples pratiquant le végétarisme, qui reste pour lui la plus grande forme de respect pour les autres formes de vie sur la planète. Convaincu que les animaux ont une âme rationnelle et croyant également à la transmigration des âmes même dans les corps animaux, Porphyre considère la consommation de viande comme une forme de cannibalisme.

Mais c’est surtout chez Descartes que la dévalorisation du monde animal devient complète, puisque, dans un univers dominé par des lois mécaniques, le seul sujet pensant est l’homme, tandis que les animaux sont réduits à des automates, sans pensée ni sensibilité.

Et c’est précisément à l’époque moderne que, en opposition à la vision anthropocentrique de l’aristotélisme et du cartésianisme, un débat intéressant s’est développé, connu sous le nom de querelle des bêtes ou « débat sur l’âme des animaux ». Ses partisans voulaient opposer des arguments à Aristote, qui considérait les animaux comme dépourvus de raison, et à Descartes, qui leur refusait même la capacité de ressentir.

C’est précisément dans cette controverse que se trouve l’œuvre de l’ecclésiastique Gerolamo Rarancio, intitulée Quod animalia bruta ratione utantur melius homine (Les animaux utilisent souvent mieux la raison que les humains). Peut-être écrit en 1539, cet ouvrage attribue aux animaux l’intelligence, la sagesse, l’esprit de sociabilité et même la crainte de Dieu. Il est resté inédit jusqu’en 1648, date à laquelle le libertin Gabriel de Naudé l’a imprimé en omettant l’adverbe “toujours” du titre, dans un but clairement provocateur. Les libertins étaient d’ardents défenseurs des droits des animaux, s’inspirant du philosophe Michel de Montaigne, qui considérait les humains incapables de comprendre l’âme des animaux. Dans les Essais, le philosophe français les considère capables de langage et de communication entre eux, capables d’altruisme et d’amour :

Comment pourraient-ils ne pas se parler ? Ils nous parlent et nous leur parlons. De combien de façons parlons-nous à nos chiens ? Et ils nous répondent. (Montaigne, 1970, 593-594).

Montaigne compare les préjugés envers les animaux aux préjugés dirigés contre les peuples « sauvages » des Amériques, vers lesquels se sont dirigés les conquêtes et le colonialisme à ce moment historique. Pourtant, souligne Montaigne, de même que chaque peuple a sa culture, chaque animal a son propre regard sur le monde. Ainsi est introduit le critère du relativisme, qui est un point clé dans la réflexion des libertins. Charron, ami de Montaigne, condamne la cruauté envers les animaux dans son ouvrage La Sagesse, de 1601. Le libertin Pierre Bayle, contemporain de Locke, dans son Dictionnaire historique et critique (1696), en réévaluant les capacités des animaux, explique que les âmes des animaux et des hommes sont de même nature et que les âmes des premiers sont comme celles des enfants. En effet, dit Bayle, même Aristote et Cicéron à l’âge d’un an n’avaient pas de pensées plus sublimes que celles d’un chien, et si leur enfance s’était prolongée jusqu’à trente ou quarante ans, leurs pensées seraient restées au niveau des « sensations ou des gourmandises ». C’est donc par hasard qu’ils ont dépassé les animaux. Mais il y a plus : les bêtes ne pèchent pas, mais leur âme est soumise à la douleur et à la misère, tandis que les hommes pèchent chaque fois qu’ils tuent, chassent, pêchent en recourant à mille ruses et violences, comme Domitien qui s’amusait à tuer des mouches. N’est-il donc pas cruel de soumettre une âme innocente à tant de tourments ?

Il convient de rappeler que c’est au XVIIe siècle, plus précisément en 1641, qu’une première réglementation partielle a été adoptée pour protéger les droits des animaux. Elle a été édictée par le tribunal du Massachusetts. La règle stipule ce qui suit :

Aucun homme ne peut exercer de tyrannie ou de cruauté envers les animaux qu’il élève pour son propre usage.

C’est pourtant avec Leibniz que s’ouvrent des perspectives intéressantes quant à la reconnaissance des capacités des animaux. Le philosophe allemand, inventeur de la monadologie, revalorise au maximum chaque individualité vivante et exprime l’idée d’une nature animée, dans laquelle toutes les choses sont liées et où la multiplicité des points de vue à partir desquels les êtres individuels regardent les choses est une manifestation de la gloire de Dieu. Dans la Théodicée (1697), Leibniz soutient l’idée que Dieu n’a pas de perspective anthropocentrique, mais qu’il est aimant envers chaque créature, veillant à l’équilibre de l’univers. Même les animaux, selon lui, ont des sentiments, une mémoire, une morale. Mais c’est avec la fameuse doctrine des « petites perceptions » que se révèle l’erreur des cartésiens qui, en confondant perception et conscience, ont cru à la fausseté, à savoir que les bêtes n’ont pas d’âme (Leibniz, 1697c, 276).

Le tournant de la philosophie éthique est représenté par les Lumières.

Réaffirmant que les animaux ont des sentiments, une mémoire et des idées, le philosophe des Lumières Voltaire précise, sous le titre “Bêtes” de son Dictionnaire philosophique (1764), que c’est “une honte” et “une misère d’avoir dit que les bêtes sont des machines dépourvues de connaissances et de sentiments, qu’elles font toujours tout de la même manière, qu’elles n’apprennent rien, et qu’elles ne se perfectionnent pas”. Selon lui, il suffit d’observer le monde des oiseaux : ils font leur nid en s’adaptant à la position du socle qu’ils trouvent (un mur, la branche d’un arbre) ; les canaris apprennent immédiatement une mélodie et se corrigent s’ils font une erreur. La pratique de la vivisection sur animaux vivants est condamnée, en raison des souffrances que cette pratique leur occasionne.

Voltaire est en très bonne compagnie en ce qui concerne l’idée que les animaux doivent être considérés moralement : Rousseau, Condillac, Bonnet, Tyron, Hume sont également là pour le rappeler. Kant, quant à lui, n’ajoute pas grand-chose : l dit seulement qu’éviter la cruauté envers les animaux nous aide à ne pas être cruels envers les autres êtres humains.

En Italie, Giacomo Leopardi participe à la querelle des bêtes à travers ses écrits. D’abord dans son œuvre de jeunesse Dissertazione sopra l’anima delle bestie, puis dans quelques réflexions du Zibaldone, dans les Operette morali, dans les Paralipomeni della Batracomiomachia et dans le Dialogo di un Folletto e di uno gnomo.

Pour le poète des Marches, « les animaux ont un usage très suffisant de la raison » (Zibaldone, 2 décembre 1820) et aussi des sentiments. L’anthropocentrisme, réfuté à plusieurs niveaux, est le résultat d’une erreur de jugement de la part des différentes espèces vivantes, qui croient chacune que le monde a été créé spécifiquement pour elles.

En Angleterre, Jeremy Bentham, aux considérations traditionnelles sur l’intelligence et le langage des animaux, ajoute un nouvel élément de réflexion sur la considération morale qui leur est due, à savoir leur capacité à souffrir. Dans Introduction to the Principles of Morals and Legislation il écrit :

La question à poser n’est pas « Peuvent-ils raisonner ? », ni « Peuvent-ils parler ? », mais « Peuvent-ils souffrir ? ». (BENTHAM JEREMY, Introduction aux principes de morale et de législation [1789], traduit par Stefania Di Pietro, UTET, Turin 2013).

De plus, dans le même ouvrage, Bentham prophétise :

Un jour viendra où les animaux de la création acquerront les droits qui n’ont pu leur être retirés que par la main de la tyrannie. Pourquoi la loi devrait-elle refuser sa protection à tout être sensible ?

Arthur Schopenhauer, qui, comme le montre sa biographie, n’avait d’affection sincère que pour son chien, est convaincu que

Une pitié sans limites pour tous les êtres vivants est la plus forte garantie d’un bon comportement moral (Ditadi Gino, I filosofi e gli animali, Isonomia, 2 vols, Este (PD) 1994, II, 785).

En 1871, Giuseppe Garibaldi promeut la première société italienne de protection des animaux, tandis que vingt ans plus tard, Henry Salt fonde la Humanitarian League (Ligue Humanitaire), dans le but d’abolir toute souffrance infligée à tout être sensible. Parmi ses objectifs figurait l’abolition de la chasse.

Il convient également de mentionner une tendance qui, au sein de l’évolutionnisme positiviste, souligne la continuité entre l’espèce animale et humaine.

Le XXe siècle est un siècle prolifique d’œuvres qui réaffirment le respect dû aux animaux. Parmi ceux-ci : Richard Hood, Jack Dudley Ryder, Piero Martinetti, Cesare Goretti, Albert Scheitzer, Peter Singer (avec le célèbre essai Animal Liberation) et Tom Regan.

Des associations sont créées pour protéger les droits des animaux. Le 15 octobre 1978, la Déclaration universelle des droits de l’animal est proclamée à Paris. Ce document, élaboré par des juristes, des scientifiques et des associations, s’il n’a pas de valeur juridique, a une grande valeur symbolique et ouvre la voie à des législations nationales sur le sujet.

Le défaut des positions de Regan, Singer et d’autres réside, selon certains critiques, dans le fait qu’ils ont essayé de fonder l’éthique des animaux en dehors des émotions (sentiment de sympathie ou de compassion à leur égard).

Le philosophe américain Gary Lawrence Francione défend le droit fondamental des animaux à ne pas être traités comme des objets appartenant à des humains.

À l’époque moderne, la philosophe américaine Martha Nussbaum s’est également intéressée aux émotions et aux droits des animaux, dépassant ainsi la théorie des anciens stoïciens qui niaient simplement que les animaux aient des émotions. C’est pour cette raison qu’elle s’est tournée vers l’éthologie moderne et la psychologie cognitive pour obtenir une évaluation cognitive des autres espèces.

Une partie de sa théorie néostoïque (comme Nussbaum l’appelle elle-même) est le point commun entre les humains et les autres animaux[8]. La philosophe va plus loin en reconnaissant également aux animaux le droit d’être soutenus dans leur capacité à agir et à se battre. Par ailleurs, certaines conceptions libérales vont plus loin, reconnaissant des droits à tous les êtres vivants, même aux écosystèmes.

Nussbaum, dans sa célèbre théorie des capacités, qui est à la base de son idée de justice, reconnaît que les humains et les animaux ont des capacités et que les États doivent soutenir et encourager le développement de chacun d’eux[9]. Le philosophe reconnaît également que les expériences menées sur les animaux nous disent que la compassion animale est plus limitée que la compassion humaine.

L’étude des animaux, selon Nussbaum, est intéressante car elle révèle nos erreurs et nous permet d’en apprendre beaucoup sur les racines communes de la compassion et de l’altruisme. À cet égard, l’auteure cite l’étude de Waal[10] sur une importante distorsion de l’émotivité humaine : l’anthroponégation. Il s’agit de la tendance des êtres humains à nier leur animalité et leur parenté avec les autres animaux, avec toute la charge de dégoût que cela implique.

Nussbaum est d’accord avec Aristote, qui, en tant que grand biologiste et philosophe, a soutenu que tous les animaux, et pas seulement les humains, craignent les maux extérieurs qui peuvent leur nuire[11]. Ici aussi, comme dans d’autres émotions, il y a une composante évaluative des avantages et des dommages que la réalité extérieure implique pour nous :

La peur n’est pas seulement la première émotion à apparaître dans la vie humaine, c’est aussi la plus partagée au sein du règne animal. (La monarchia della paura, p. 34)[12].

Pour conclure, Martha Nussbaum est convaincue que la liste des capacités, convenablement élargie, doit être attentive et respectueuse des formes de vie de chaque espèce et promouvoir pour chacune, la capacité de vivre et d’agir selon la forme de vie de cette espèce (à cet égard, Nussbaum ajoute que même si le choix doit être préservé partout, là où la créature a la possibilité de choisir, s’en tenir au fonctionnement sera plus adapté dans ces cas que pour les êtres humains. Cf. Capabilités p. 216). Le philosophe est également convaincu qu’il faut mettre fin à toutes les injustices considérables commises par l’industrie alimentaire, comme dans la pêche et la chasse sportive. En ce sens, même l’utilisation de viande artificielle, obtenue à partir de cellules souches, peut, selon elle, contribuer à un monde plus juste.

Bibliographie

Aristote, Historia animalium.

Aristote, Politica.

Bentham Jeremy, Introduzione ai principi della morale e della legislazione [1789], trad. it. par Stefania Di Pietro, UTET, Turin 2013.

Caffo Leonardo, Martha Nussbaum: «Dobbiamo agire tutti, subito. Anche la vita degli animali deve poter fiorire», en ligne : http://www.corriere.it/sette/attualita/23_settembre_20/martha-nussbaum-dobbiamo-agire-tutti-subito-anche-vita-animali-deve-poter-fiorire-95c62dec-50a8-11ee-a355-a30027630bcd.shtml

Celse, Il Discorso vero [II sec. d.C.], par Giuliana Lanata, Adelphi, Milan 1987.

De Montaigne Michel, Essais, 1580, 1582, 1588.

De Mori Barbara, Che cos’è la bioetica animale, Carocci, Rome 2007.

Ditadi Gino, I filosofi e gli animali, Isonomia, Este (PD) 1994.

Francione Gary Lawrence, Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog?, Temple University Press 2000;

– The Animal Rights Debate: Abolition or Regulation, Columbia University Press 2010.

Lucrèce, De rerum natura.

Plutarque, De sollertia animalium.

Plutarque, De eu carnium.

Porphyrium, Vita pitagorica.

Rorario Gérolamo, Quod animalia bruta ratione utantur melius homine, 1539.

Thomas D’Aquin, Summa Theologiae, XIII sec.

Nussbaum Martha C., La monarchia della paura. Considerazioni sulla crisi politica attuale, Il Mulino, Bologne 2020.

Nussbaum Martha C., Political Emotions: Why Love Matters for Justice, Harvard University Press, Cambridge 2013. Tr. it. Emozioni politiche. Perché l’amore conta per la giustizia, Il Mulino, Bologna 2014.

Nussbaum Martha C., Animal Rights: Current Debates and New Directions, Oxford University Press, Toronto 2004, tr. it. Giustizia per gli animali. La nostra responsabilità collettiva, Il Mulino, Bologne 2023.

Nussbaum Martha C., Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, Bologna, Il Mulino, 2012.

Nussbaum Martha C., Creating Capabilities. The Human Development Approach, The Belnap Press, Harvard University Press 2011, tr. fr. Capabilités. Comment créer les conditions d’un monde plus juste?, Ed. Flammarion, Paris 2012. Trad. it. Capacità personale e democrazia sociale, (a cura di Zanetti G.), Diabasis, 2003.

Nussbaum Martha C., Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Harvard University Press 2006. Tr. it. Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie, il Mulino, Bologna, 2007.

Nussbaum Martha C., Upheavals of Thought: The intelligence of Emotions, Cambridge University Press, Cambridge 2001. Tr. it. L’intelligenza delle emozioni, Il Mulino, Bologna 2004.

Safina Carl, Animali non umani, tr.it. par Isabella C. Blum, Adelphi, Milano 2022.

Singer Peter, Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, The New York Review, New York 1975. Tr. It. Liberazione animale, Il Saggiatore, Milano 2010.

[1] ARISTOTE, La Politica, tr.it. par Renato Laurenti, Laterza, Rome-Bari 1966, 26.

[2] GINO DITADI, I filosofi e gli animali, Isonomia, Este (PD) 1994, 2. voll, 427.

[3] Cité dans BARBARA DE MORI, Che cos’è la bioetica animale, Carocci, Rome 2007, p. 64.

[4] Celse, Le vrai discours [II sec. d.C.], par Giuliana Lanata, Adelphi, Milan 1987.

[5] PLUTARQUE, De sollertia animalium.

[6] Plutarque dans De eu carnium et Lucrèce dans De rerum natura, du I siècle. a.C.

[7] C’est ce qu’il affirme dans Vita pitagorica.

[8] Cf. la page 21 de L’intelligenza delle emozioni (2004). Ici, le terme « communauté » est rendu en anglais par commonality.

[9] Cf. Capabilités (2012), p. 36 ; M. Nussbaum, Frontiers of Justice (2006), p. 33. Les capacités dont parle Nussbaum sont : 1) La vie 2) La santé physique 3) L’intégrité physique 4) Les sens, l’imagination et la pensée 5) Les sentiments 6) La raison pratique 7) L’appartenance 8) Les autres espèces 9) Le jeu 10) Le contrôle des siens environnement.

[10] Page 196de l’ouvrage Emozioni politiche (2014).

[11] ARISTOTE, Historia animalium.

[12] Selon Nussbaum, dans le monde animal, la peur est surmontée par des formes de coopération (comme celle entre éléphants). L’enfant, quant à lui, n’a qu’un seul moyen d’obtenir ce qu’il veut : utiliser les autres).